截至2025年9月底,我国新型储能累计装机规模已达1.1亿千瓦/2.6亿千瓦时,近三年来持续保持高速发展态势。新型储能作为构建新型电力系统的关键技术,正在从商业化初期迈向规模化发展新阶段,为能源革命注入强劲动力。

作为能源建设领域的重要力量,中国电建集团昆明勘测设计研究院积极参与新型储能技术研发与工程实践,在氢能、压缩空气储能、混合储能等多个领域取得突破性进展,以创新实践引领新型储能技术应用。

一、氢能储能技术布局

氢能作为一种具备长时储能能力的技术路径,能够通过可再生能源离网制氢,将波动性的新能源转化为“可储存、可调度”的清洁能源载体。

昆明院作为中国电建新型储能研究中心新兴储能分中心牵头单位,牵头负责中心4项课题攻关任务,重点研究风光氢储多能互补技术,研发低成本、高能效的大规模重力压缩空气储能系统,突破多元模块化配置等关键技术。建成一个固态储氢材料实验室,正研发多款高性能物理固态储氢材料,相关研究成果应用于多个氢能试点示范项目,为推动新型电力系统建设注入新质生产力。

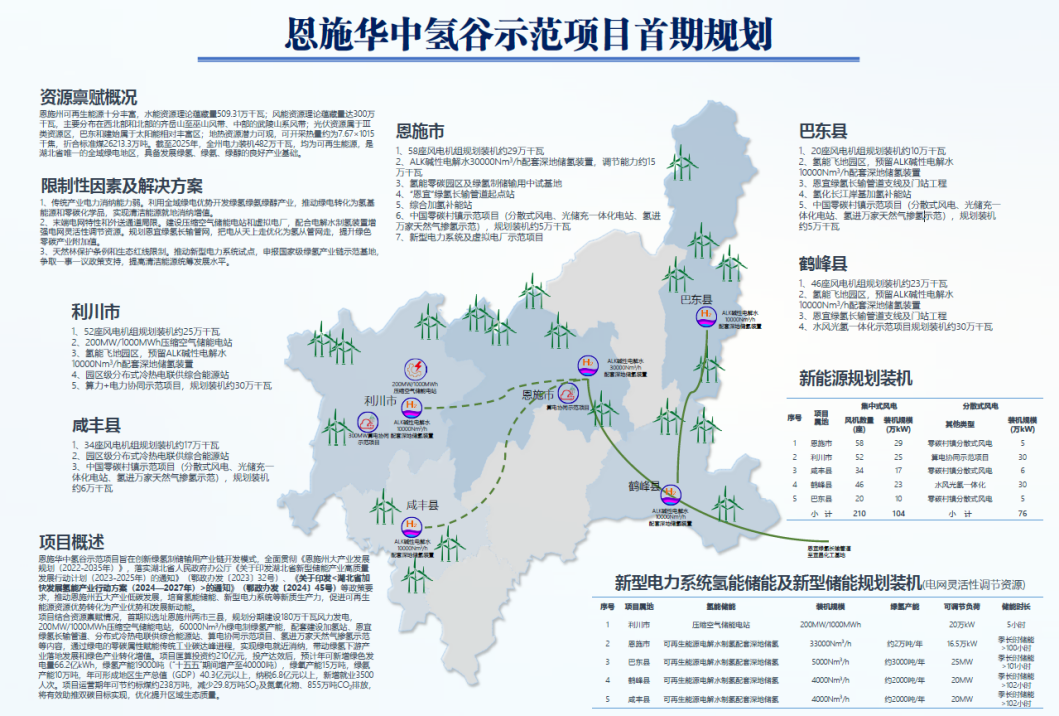

(1)华中氢谷示范项目

项目位于湖北省恩施州2市3县,正申报国家氢能试点示范项目,规划新建风光电站180万千瓦、新型储能电站40万千瓦/140万千瓦时,年产绿氢20万吨,绿氢应用于交通、能源及化工(合成氨)领域。

图为华中氢谷示范项目规划图

(2)四川攀枝花西区电解水制氢一体化项目

作为昆明院首个制氢项目,项目位于攀枝花市格里坪特色产业园区,年制氢规模101.72吨,所产氢气主要用于加氢站供能,是氢能在交通领域清洁替代的典型示范,近日被纳入国家能源局氢能领域区域试点清单。

(3)云南禄丰风光氢醇一体化示范项目

可大规模消纳禄丰市风电及光伏电力,通过绿电直联接入勤丰化工园区,配套深地储氢及固态储氢,采用压缩空气储能及全钒液流储能作为调节电源,年产绿氢2万吨、年捕集二氧化碳4万吨,最终通过绿氢与捕集二氧化碳催化合成绿色甲醇10万吨。该项目被云南省能源局推荐申报国家氢能试点示范项目。

此外,湖北恩施风光水规模化制氢合成氨、内蒙古乌兰察布风光制氢掺氢一体化、内蒙古鄂尔多斯风电制氢等一批示范项目,共同构建了跨区域、多场景的氢能技术验证与应用体系,为新型电力系统建设提供重要的技术支撑和商业模式参考。

图为固态储氢实验室

二、压缩空气储能技术应用

压缩空气储能具有规模大、成本低、寿命长等优势,是长时储能的重要技术路线。昆明院在该领域持续深耕,承担了多个示范项目可研报告编制工作,均顺利通过水规总院组织的审查。

(1)湖北利川压缩空气储能电站

湖北省首批新型储能试点示范项目,也是湖北省新型储能产业高质量发展行动计划(2023~2025年)的重点项目,位于湖北省利川市,装机容量20万千瓦,连续满发小时数5小时,储气库容积约24万立方米。

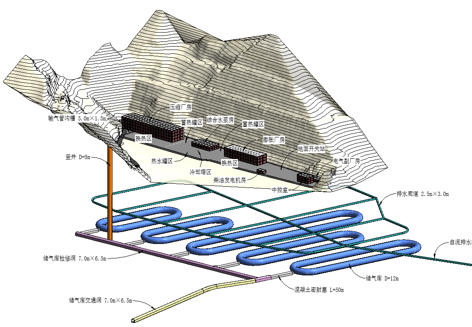

图为湖北利川压缩空气储能电站效果图

(2)云南禄丰压缩空气储能电站

云南省首批新型储能试点示范项目,位于楚雄彝族自治州禄丰市土官镇,装机容量20万千瓦,连续满发4小时,储气库容积19万立方米。

图为楚雄禄丰压缩空气储能电站效果图

(3)云南宁蒗压缩空气储能电站

位于丽江市宁蒗县阿海水电站上游左岸,装机容量35万千瓦,连续满发5小时,储气库总容积约35万立方米。

图为丽江宁蒗压缩空气储能电站效果图

三、混合储能技术应用与实践

多年来,昆明院持续研发新型储能规划设计及建造技术,先后承担了磷酸铁锂、全钒液流、铅碳等电化学储能,以及飞轮储能和熔盐储能项目20余项,承担了多个储能项目总承包任务。2025年4月30日,由昆明院总承包的麻栗坡县10万千瓦/20万千瓦时新型共享储能项目全容量并网发电。该项目创新采用“磷酸铁锂+全钒液流”混合储能方案和构网型技术路线,首次在云南省区域实现该混合储能技术路线的规模化验证,是云南省第一个由发电企业投资采用构网型技术的试点项目。该项目的成功投运,将极大缓解电网频率波动,有效助力滇东南清洁能源走廊建设,实现风光储协同运行,为全国新能源消纳提供可复制、可推广的示范样本。

图为文山麻栗坡10万千瓦/20万千瓦时新型共享储能

昆明院将深耕压缩空气储能、混合储能、氢能等新型储能领域,全力推进“源网荷储”一体化、水风光氢储等多能互补技术研究,大力推动重力压缩空气储能、固态储氢等关键技术的中试验证与规模化应用,奋力提炼更多可复制、可推广的“昆明院经验”,在构建新型电力系统的时代征程中书写“电建担当”。

- 热门推荐